5月11日,外國語學院于學院北門廣場舉行2024年外語文化節開幕式暨春誦夏弦 相“愈”集市活動。學院黨委書記李亦亮、院長王先榮等全體黨政領導班子成員、部分教師代表及外籍教師出席開幕式,并與300余名學生共赴音樂與文化交織的多彩市集。

開幕式上,李亦亮代表學院黨政班子向到場的各位老師及學生表示熱烈歡迎,向今年外語文化節順利開幕表示衷心祝賀。李亦亮指出,外語文化節作為學院統籌謀劃、系統設計的重要活動舞臺,在培養鍛煉學生專業能力、交際能力和傳播能力中有不可或缺的作用。同時,他對外語文化節提出三點期望:要深刻外語專業特色,賦能學生外語綜合素養提升;要力爭全員參與,使學生都能找到歸屬感;要聚焦“三全育人、五育并舉”工作理念,貫徹“為黨育人、為國育才”的辦學宗旨。

王先榮宣讀了外語文化節方案。他介紹今年外語文化節的主題是“文誦華夏,語通世界”,并介紹了活動對象、活動重點及活動內容。他指出,外語文化節活動進一步促進了中華傳統文化的國際傳播,加強文化交流對話,提高了學生綜合素質,提升了學院人才培養質量。

“感受語言之美,領略文化之魅,深刻交叉學科意識,綻放青春光彩。”“希望大家以飽滿的熱情和堅定的信念投身于外語學習和文化交流的偉大事業中,用外語工具描繪世界多彩畫卷,通過外語橋梁,連接不同文化力量。”……學院教師代表曾雅琳和學生代表呂佳相繼發言,共同表達了對2024年外語文化節順利舉行和學院未來發展的美好期望及對學子的美好祝愿。

多彩表演 舞臺上的文化碰撞

音樂匯演以學院SSC舞團節奏感十足的爵士舞《Midas touch》開場,結合富有表現力的身體語言和動感的音樂旋律,爵士舞團一經“亮相”,便點燃了全場,激活現場氛圍。

“童年的蕩秋千,隨記憶一直晃到現在……”一首音律悠長、輕松明快的《晴天》將觀眾帶入了一個美好回憶之中,引得他們輕聲哼唱;結合中、英、法、俄四國語言的詩朗誦《向祖國報告》,字字鏗鏘有力,讀出了中國青年為實現祖國偉大復興的中國夢而不斷奮進的青春力量。

“哪朵玫瑰沒有荊棘,最好的報復是美麗,最美的盛開是反擊。”中英雙語言改編歌曲《玫瑰少年》歌聲一出,便收獲了現場觀眾的頻頻掌聲。從簡單清澈到飽滿深邃,融合了傳統與現代音樂元素的歌曲《如愿》以悠揚的曲風,娓娓道出了濃濃的家國情懷,引起觀眾共鳴……20個節目,5種藝術表演形式,此次外語文化節展現了中西文化交融碰撞的韻味和美感,增加了學生多樣文化體驗。

文化市集 “桌面”上的文化魅力

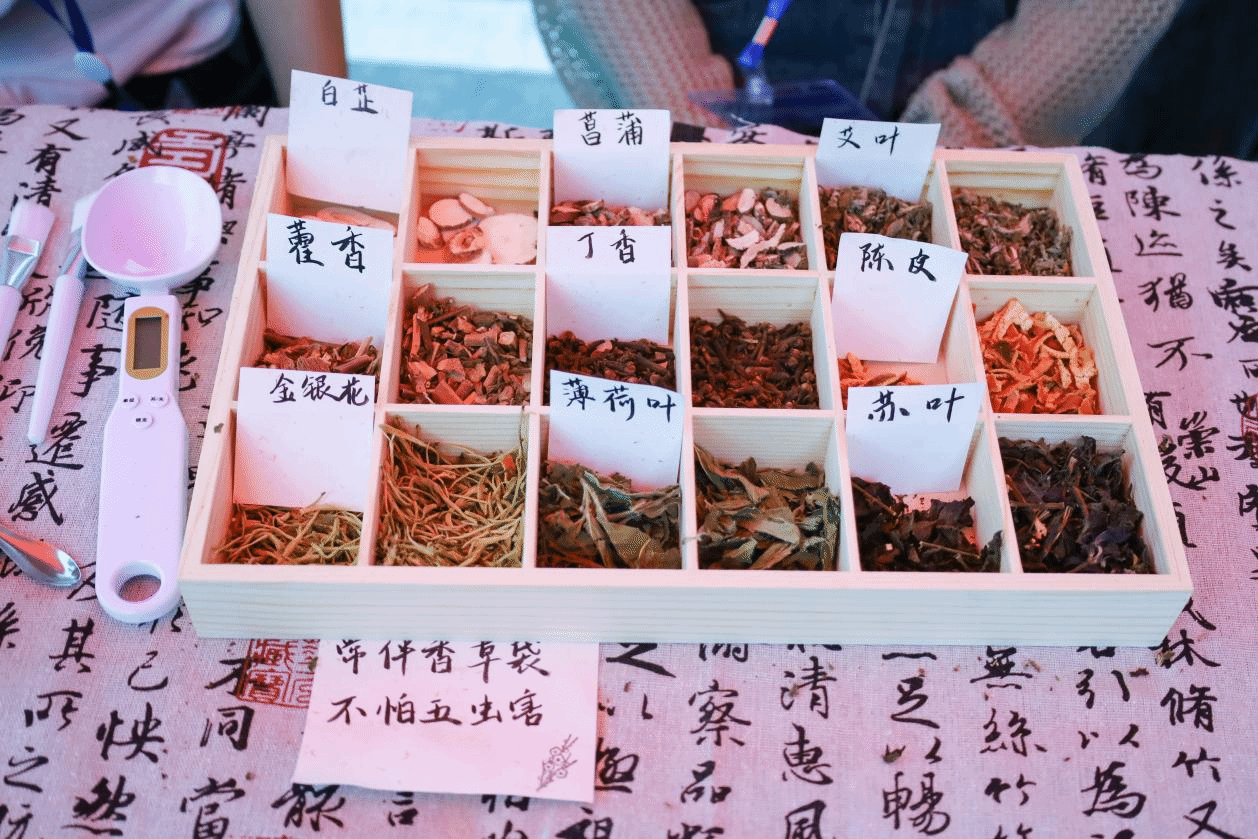

功效與美觀并存的中草藥香包、古風韻味十足的非遺漆扇、美味且種類豐富的小吃……外國語學院公共藝術俱樂部結合傳統文化和現代手藝,通過市集區的文化攤點的形式,從手工藝品制作體驗、美食品嘗及飲食知識學習、工藝品售賣等方面帶領參與學生體驗多彩的文化氛圍,感受傳統文化魅力。

“將非遺大漆和橘子油混合攪勻滴入裝水的容器內,再將需要制作的書簽或白面扇子浸入水中……”子衿漢風古風工藝品制作攤點前,工作人員正介紹著非遺漆扇的制作方法。“非遺漆扇動手能力較強,受眾群體多,能夠更廣泛地宣傳中國傳統文化。”商務英語專業2022(1)班的范彥菲表示,作為中國非物質文化遺產,漆扇所具有的獨特藝術形式能夠吸引更多學子參與到活動中。“使用過的水經過吸油紙擦凈,能夠繼續使用,一定程度上減少資源浪費。”

取丁香15克、薄荷20克、艾葉15克、藿香10克放入石臼中搗碎,再將粉末裝入香包中,一個帶有戶外驅蚊效果的草藥香包便出現在制作學子手中。“我們購買中草藥時特意選擇了未被加工成粉末的原材料,希望為學生帶來更直觀的參與感。”范彥菲介紹。“親手研磨體驗感十足,自己研磨出的粉末也更天然。”了解到驅蚊香包制作后,外國語言文學類專業2023(7)班的陶亞楠直言,草藥香包既能驅蚊還很美觀,她玩到的同時也“賺”到了。

本次外語文化節還設有西方美食制作攤位、手工干花書簽、美食售賣及品嘗等6個文化市集攤位。

趣味游戲 心靈上的舒壓慰藉

“跨越千年”的投壺游戲、 創作涂鴉的石膏娃娃、 互換情緒的解憂郵箱……解憂雜貨鋪的4個攤位前排滿了前來體驗的學生。“與以往不同,這是我們活動第一次以市集形式展開,希望能夠發揮更好的活動效果。”活動負責人、商務英語專業2022(4)班的李倩柔介紹,將心理健康知識與趣味游戲結合,能夠在寓教于樂中傳遞心理健康知識,同時為學生提供一個互動交流的平臺。

“寫下你的煩惱,大家一起為你解答。”煩惱解憂箱攤位一度成為了學生們的“熱門打卡點”。“我們為參與者提供了一個互訴平臺,期待能夠為他們的煩惱消減提供幫助。”外國語言文學類專業2023(9)班的李仕菊向學生們介紹著解憂箱的“長處”。她表示,希望學生們能在煩惱傾訴的過程中調節自我,釋放情緒。

“此次外語文化節將音樂與中西文化結合,并以市集的形式開展,為學校師生提供了一個交流與展示的平臺。”翻譯專業2021(2)班的李文博表示,外語文化節邀請了來自不同專業的學生及不同國家的教師,展示了多元文化的同時為學生們帶來了別樣的文化體驗。(撰稿:學生記者 屠西穎 攝影:學生記者 錢葉彤 張素清 編輯:江偉 審核:何媛君 趙麗麗)

安徽安慶菱湖南路128號

安徽安慶菱湖南路128號 郵編:246011

郵編:246011 安徽安慶集賢北路1318號

安徽安慶集賢北路1318號 郵編:246133

郵編:246133