近日,馬克思主義學院 “青·行知”紅色場館賦能鄉村振興調研團走進安慶、銅陵、蕪湖等地的紅色場館,通過實地走訪、問卷調查、座談訪談等形式, 以腳步丈量大地,深入城市、社區、鄉村考察調研,解鎖紅色場館與鄉村振興的融合密碼。

安慶:紅色場館資源整合模式與文化振興價值

7月2日,調研團隊聚焦安慶市紅色文化資源,先后走訪兩鄧故居、安慶早期革命活動陳列館、陳延年陳喬年讀書處及皖江文化館,圍繞“文化振興背景下的紅色場館資源整合與利用”展開專題調研,對城市與鄉村紅色場館運營模式進行調查比較。

在“新文化運動的旗手”“五四運動的總司令”等專題展廳,隊員們仔細研讀史料文獻,系統梳理了其對當代鄉村文化建設在思想引領、價值凝聚方面的啟示意義。調研期間,團隊在皖江文化館召開專題座談會,結合前期文獻研究形成的理論框架與實地觀察獲取的一手數據,就紅色場館建設對地方文旅產業發展的影響機制進行深入研討。皖江文化館館長汪軍在會上提出,區域內紅色場館應打破單一展示模式,構建“教育功能—文旅價值—公共服務”三位一體的發展模式,在堅守革命傳統教育主陣地的基礎上,進一步強化對鄉村文化振興的支撐作用。這一觀點為團隊后續調研紅色文化賦能模型提供了重要思路。

銅陵:紅色政權歷史根基與資源開發實效

7月4日至5日,團隊赴銅陵市開展調研,重點考察紅色資源的歷史脈絡與開發利用現狀。在抗日民主政府舊址,隊員們通過泛黃的公文、銹跡斑斑的武器等實物史料,感悟革命年代銅陵人民在黨的領導下開展抗日斗爭的愛國情懷;團隊前往范家灣烈士陵園,聆聽烈士們為民族解放事業英勇獻身的事跡,感悟紅色精神與鄉土情懷的深度交融。在錢灣村中共特支展館調研中,團隊創新采用“場館考察—村委訪談—村民問卷”的三維研究方法:與村委會成員圍繞“紅色資源開發的投入—產出機制”進行結構化訪談,詳細了解場館建設資金來源、運營維護成本及產生的社會效益;對10余戶村民開展隨機問卷調查,重點收集紅色歷史知曉度、文化活動參與率及資源開發對人居環境、家庭收入的影響數據,初步識別出紅色文化傳播形式單一化、與鄉村產業融合度不足等現實問題。

7月5日上午,團隊進一步走訪銅陵烈士紀念館與中共歷史檔案館,通過系統研讀地方革命史、建設史文獻及紅色政權建設原始檔案,為構建紅色文化與鄉村振興的關聯模型積累了歷史維度與現實維度的實證素材,也為分析紅色資源的時代價值提供了歷史參照。

蕪湖:革命精神傳承路徑與資源發展道路

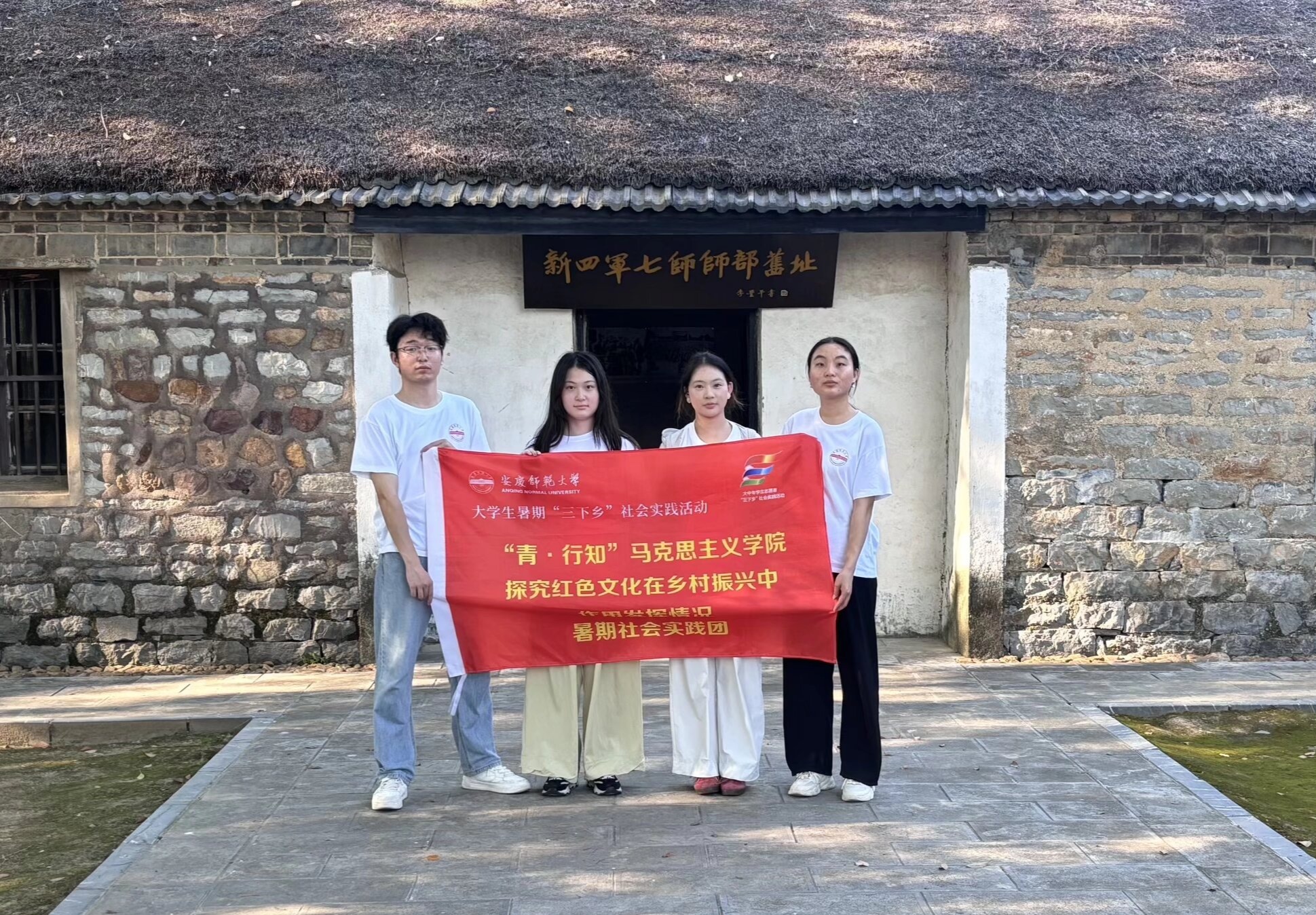

7月5日至6日,調研團在無為市開展紅色文化資源專題調研。在新四軍七師紀念館及師部舊址,團隊通過歷史文物的實證分析,還原了革命根據地在艱苦環境中建立、發展及開展游擊戰爭的歷史場景,提煉出“從無到有、愈戰愈強”的革命韌性對鄉村發展的精神賦能價值,及其在激發村民奮斗精神、凝聚鄉村發展合力方面的現實意義。

7月6日,團隊相繼考察渡江英雄紀念碑、邢朝慶紅色紀念館及戴安瀾故居。在渡江英雄紀念碑前,通過史料記載與講解,了解到無為人民搖著木船護送解放軍渡江的英勇事跡;在邢朝慶紅色紀念館,感受紅色精神在民間的傳承力量;在戴安瀾故居,通過勛章及史料系統了解其投身抗日、精忠報國的一生。調研中,隊員們還隨機走訪周邊村民,發現當前紅色資源開發存在三重矛盾:紅色歷史民間傳承的不均衡性、紅色展品與現代傳播方式的脫節性、資源開發與鄉村旅游產業的弱關聯性,這些發現為后續對策研究奠定了現實基礎。

據了解,“青·行知”紅色場館賦能鄉村振興調研團由我校相關專業學生和浙江師范大學學生聯合組建,目前已集中考察了22個紅色場館,近期將赴浙江省金華市、義烏市等地的紅色場館開展跨區域調研。調研團隊將以問題為導向,基于實地考察的數據與資料,結合馬克思主義基本原理和方法進行跨學科分析,對國家一類紅色場館與鄉村紅色場館、安徽省紅色場館與浙江省紅色場館進行比較研究,分析在賦能鄉村振興過程中存在的共性問題與區域差異,從而構建場館賦能鄉村振興的科學模型,為鄉村振興注入可持續動力,為相關政策制定提供理論參考與實踐建議。(撰稿:方佳航 徐豪揚 鮑北辰 攝影:戴夢晗 周珊珊 編輯:江偉 審核:趙麗麗)

安徽安慶菱湖南路128號

安徽安慶菱湖南路128號 郵編:246011

郵編:246011 安徽安慶集賢北路1318號

安徽安慶集賢北路1318號 郵編:246133

郵編:246133