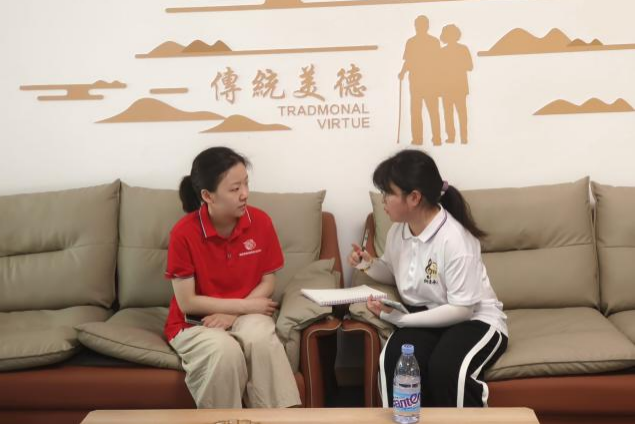

近日,“青·傳承”人文學院“桐音承夢”暑期社會調研團在桐城市龍山養老院進行實地調研,尋訪老人們對桐城歌謠的記憶碎片,探尋大眾對這一地方文化的認知深度,探索本土文化記憶、代際傳承與“文化養老”三者融合的實踐路徑。

“鼓兒一打咚咚響,蘭花妹子你來聽,今年花燈多熱鬧喲!”提及桐城歌謠,龍山養老院的老人自然哼起《花燈多熱鬧》的片段。調研團成員通過問卷、訪談等方式,探尋老人們對本土歌謠的認知深度、情感聯結與傳承期待。

桐城歌謠專項調查問卷聚焦養老院老人對桐城派文學、民間故事及傳統歌謠的認知度、接觸路徑與興趣方向。統計顯示,在20余位受訪老人中,90%能清晰辨識“桐城派”的文學地位,對《打豬草》《六尺巷》等本土歌謠亦有明確記憶。“這些數據讓我們看到,書面經典與口頭歌謠雖然記憶形態不同,卻共同扎根在本土文化中,共同構成了桐城人的文化記憶。”漢語言文學專業2023級(3)班劉雨談及調研感受時說。

“是否愿意參與文化主題康養活動?”“期待何種文化康養形式?”“能接受的活動頻率是多少?”……桐城文化康養意愿問卷中的一連串提問,意外觸碰到老年群體對本土文化的深厚情感。統計結果顯示,超八成受訪者明確表示“愿意嘗試”將“桐城文化和桐城歌謠”主題融入康養活動,接受度遠超調研團隊預期。這些發現不僅為桐城文化的當代轉化提供了實踐路徑,也為非遺傳承與養老服務的創新融合注入了新思考。

走訪過程中,調研團注意到養老院正積極推動本土非遺文化走進老人生活,尤其是以桐城歌謠這一承載集體記憶的藝術形式。“讓老人哼唱幾句桐城歌謠,再聊聊歌謠里的老故事。”養老院工作人員杭沁沁提到,這些浸潤著鄉土氣息的旋律,不僅能充實老人們的閑暇時光,更在無形中成為喚醒共同文化記憶的溫暖紐帶。

團隊負責人、2024級中國語言文學類(4)班喻定月總結道:“盡管受個人因素和時代環境影響,少數老人對桐城文化的認知稍顯模糊,但絕大多數受訪者不僅熟知本土文脈,談及桐城派的文章風骨、桐城歌的鮮活韻律時更如數家珍。這足以說明桐城文化在老一輩心中仍扎有深根,‘文化養老’大有可為。”

這場關于桐城歌謠與養老的探索,既是對桐城歌謠的一次“打撈”,更是為“文化傳承”與“民生服務”的融合提供了重要啟示。團隊將繼續以實地調研為抓手,深挖桐城文化資源在康養領域的價值,推動其與當代社會相適應、共生長。(撰稿:李璠 陶若熙 攝影:張芝溶 編輯:田夢甜 審核:方蓬 趙麗麗 )

安徽安慶菱湖南路128號

安徽安慶菱湖南路128號 郵編:246011

郵編:246011 安徽安慶集賢北路1318號

安徽安慶集賢北路1318號 郵編:246133

郵編:246133